□ 韩云超

党和国家近年来对于人工智能治理的健康有序发展给予越来越多的关注,同时在现实治理情境中人工智能所裹挟的风险也日益引起人们的担忧。为此,有必要从行动者互动视角出发,以安徽省智能政务服务转型实践为例,打开人工智能治理黑箱。

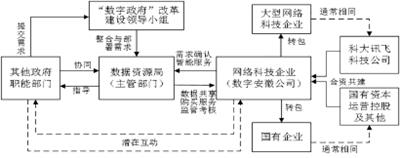

一、智能政务服务相关行动者互动关系结构

没有任何一个组织可以完全自给自足,组织必须通过与外界中所依赖的要素进行互动,获取所需的资源来维持生存。具体围绕安徽省智能政务服务转型实践场景,发现对于政务服务智能化变革起主导作用的关键行动者,主要包括数据资源局、其他政府职能部门和网络科技企业等异质化主体。该地智能政务服务转型以技术外包撬动为主,在公私合作治理形式下由外入内以提升政务服务的数智能力。这意味着政府系统内部,需要着眼于各个职能部门之间的横向合作,建立整体型政府;政府系统外部,政府部门寻求与以大型网络科技企业为代表进行协作,设立成为一个政府控股的法人实体,筑牢紧密合作的基础。

关键行动者各自所属的角色定位,很大程度上成为各个政府职能部门与大型网络科技企业多向协同互动的内在基础。据此,结合调研对象的实践特征,发现该地区的多向互动包括双层的行动者委托代理问题,即政府与协作企业表现出契约协议问题,以及数据资源部门与其他职能部门表现出层级协调问题。同时,行动者所处实践环境的复杂性和行动者属性的差异性,致使数据资源局、其他政府职能部门和网络科技企业三者互动高度网络化。总之,从整体而言,互动关系网络呈现为官僚层级关系下的地方政府部门内部系统,以及公私合作关系下的地方政府部门与建设运营企业。具体而言,主要关系结构表现如上图所示。

二、智能政务服务互动关系困境与整体风险样态

在这个高度网络化的关系动态中,会延伸出双重的代理困境,分别是在政企长期协作模式中固有的技术知识信息不对称难题,和在传统政府官僚科层模式中衍生的隐匿共谋难题。与此同时,如果政府仍坚持既定协同模式与现有治理手段,那么在协同治理过程中,协作企业将在监管盲区中操纵智能技术优势,进而诱致权力异化风险。若以政府自身公共权力合法性为叙事中心,具体则表现为技术侵蚀公权、政府监管式微、官员自由裁量权收缩、外部人员参与决策受限等四种风险。

第一,人工智能技术权力支配膨胀。伴随着政务服务智能化建设,核心技术外包给企业,它们实际上具备了公共权力的行使,其操作人工智能技术与系统运营和维护,对他人或社会实施影响力和控制力。然而,更错综复杂的是,机器学习算法是在人工智能技术迭代更新的情况下,为达到既定目标而产生新的预测模型,依靠大数据的训练和学习能力的提高,形成新的模式和知识,进行自我训练和自我学习。这种机器学习算法真正意义上实现了自我生产,能够持续性引导和规范社会运行,并通过辅助甚至替代官员决策以形成事实上技术权力。

第二,对人工智能技术的监管能力弱化。政企合作共建逐步加深,反映在协作企业参与治理的政务场景和供给链条均得到了进一步延展,难免会出现一定程度上的监管困境。特别是随着参与度的加深,大型网络科技企业在相互依存的环境中获得了与政府平起平坐、共享公权、管理公共事务的主体地位,这使得政府与企业的公共职责边界变得越来越复杂、越来越叠加,这也就在无形中构筑了一个监管黑洞的空间。现实信息不对称、角色困境,即便是监管监督体系得到完善也仍很难做到万无一失,更何况,现有的监管体系并不成熟。

第三,政务人员自由裁量权的收缩。传统基层官员和行政人员所依赖的治理情境“再决策”的权力,在人工智能由弱变强情形下得到蝶变。它会透过密集化的数字算法广泛嵌入计算机智能系统之中,不再以特定行政运作流程来推进政策执行,而是将专门的业务流程,透过设计为智慧化系统紧密链接在一起。诚然,通过设计决策方案或进行自动化决策,智能技术系统能够缩小政策执行结果与政策意图之间的偏差,但它也会对结构固化、规则硬化、内容僵化等政府组织中的刚性特征产生放大作用,从而使裁量权发挥作用的范围明显缩小。

第四,外部人员参与决策的空间受限。随着机器自学习能力的不断增强,智能系统逐渐从单纯的技术工具发展为一种通过“规则代码化”路径嵌入政府正式决策议程的强大自主体系,从而导致外部人员参与论证程序、渠道的压缩和省略。在这个过程中,智能系统运算程序运行中,依赖的是基于个人信息的大数据资源,不需要人类的在场也可以进行自动化反馈,传统的行政意志会沦为机器意志。更甚者,信息藩篱导致的思维差异和认知水平差异分裂了不同阶层、群体间的价值观念,影响了常态化参与观念的稳固和积累。

三、人工智能治理风险的化解

通过诠释各个政府职能部门和网络科技企业等多方行动者之间的现实互动表现与结果,我们能够观察出,日新月异的智能技术正全方位重塑传统政务服务模式,然而现行制度安排、权力结构与治理观念,却难以从根本上克服智能技术所裹挟的风险。因而,政府亟需采取措施和手段予以回应,促进权力规范运行。具言之,首先,需要建立健全智能政务服务相应的法律法规,制定统一规范和标准,凭借制度建设的合理性与精准性,充分激发制度规制效能。其次,秉持以人为本的善治价值理念,厘定人工智能伦理责任观与从业人员职业道德观,确立清晰的服务纲领与操作细则,全面引领治理实践。再次,与单纯聚焦于协作企业所裹挟智能技术挑战相对比,提高政府在人工智能治理领域的自主性知识能力更可靠,其中最核心的环节是提升政府自身人工智能人才引培的力度。最后,完善各部门协调联动机制,畅通与社会的信息共享渠道,促进智能治理的社会参与水平,建成充满活力、和谐有序的人工智能善治新局面。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版